WP

本プロジェクトは、6つの「ワークパッケージ(WP, 作業グループ)」に分けて進行されます。

WP1 – 里山統合景観評価(SILA)

WP1では、6つのケーススタディ地それぞれにおいて、社会、自然、生物、経済等の特徴を全体的に俯瞰し、どのようなつながりがあるか、また、外的なプレッシャーによってどのような変遷を経てきたかについて調査します。

自然科学、経済学、社会科学の視点を組み合わせて、地域の現在の姿を正しく理解し、今後の変化を追跡しやすくするための「出発点(基準)」を作成します。

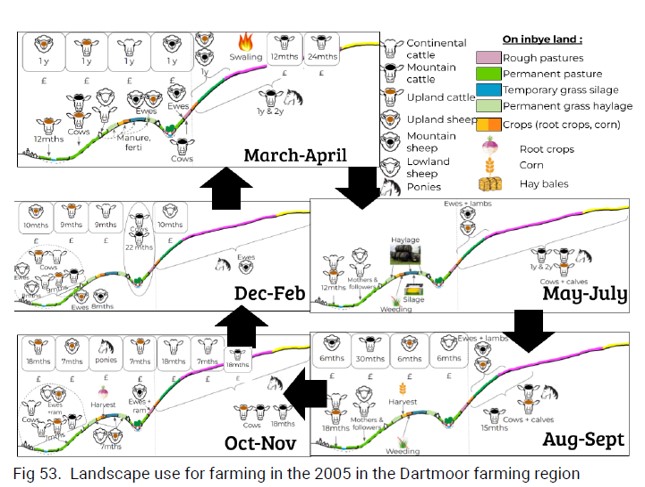

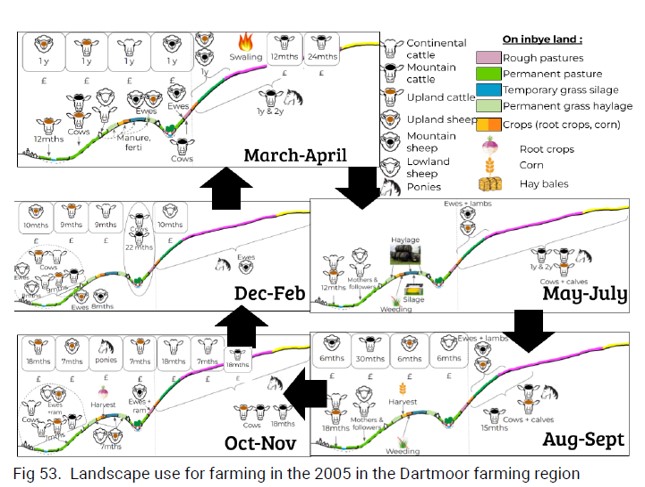

ダートムーアの土地利用の変遷を示した図-SILAの中核をなす農業診断より(Lucie DUVERNE and Paul PAGES, 2023)

WP2 – リビングラボの運営と支援

WP2では、地域の人たちが参加する「リビングラボ」という活動を行います。リビングラボでは、

気候や自然環境に関する課題と機会を見つけ出し、

どのように向き合えばよいかについて、研究者たちと一緒に考察していきます。

地域の文化や習慣を大切にしながら、多くの人が参加しやすい工夫(アートや創作なども含む)を取り入れます。

地域の人たち自身が自ら話し合い、行動できる仕組みを作ることが重要です。また、外部の団体とも協力が可能となるようなつながりを作ります。これによって、プロジェクト終了後も取り組みが継続されるように整備します。

WP3 – 原因と解決策の分析

WP3では、各地域においてどのような手法で気候や自然にかかわる課題に取り組めるかについて、具体的な考察を行います。

地域の人と共に、実際に使えるような道具やアイデアを考え、WP2において試行してもらいます。そこで得られた経験や学びを集積し、全体の教訓としてまとめるための仕組みを作ります。

そのために、「SWOT分析(強み・弱み・チャンス・リスクを考える方法)」などを使った評価方法を開発し、6つの地域で実際に運用します。

このようにしてWP3では、どの地域でも役立つような新しい知識や学びを生み出します。

WP4 – 結果のまとめと評価

WP4ではWP3で得た情報をまとめて、全体の教訓を導き出します。多様な分野の人が意見を出し合い「こうした取り組みにより里山の未来が明るくなる」というアイデアや提案を導き出します。

その内容は、報告書や学術論文、会議での発表、SNSなどで発信していきます。

またリビングラボに携わる人たちが、良い事例を互いに共有したり、他の関係者とも情報交換できるようにします。

さらに分析結果はヨーロッパや日本の経験豊富な研究者たちによりチェックされ、地球研の他のチームとも連携が深まるようにします。

WP5 – 発信と広報、成果の活用

WP5は研究の成果を広く社会に伝え、役立ててもらうことを目的とします。初期段階として、

プロジェクト専用のウェブサイトやSNSを作り、情報を継続して発信します。

国際的な団体(IUCN、IPBESなど)と協力するための委員会をつくり、アドバイスを受けながら進めます。

ニュースレターなどでプロジェクトの進捗を広めたり、リビングラボの取り組みを紹介をおこないます。

またワークショップやイベントを開催し、より多くの人たちにプロジェクトの成果を伝えていきます。2028年初頭には、日本で大規模な最終会議を開催し、政策や実践、研究への提言を行う予定です。

WP6 – プロジェクトの運営と管理

WP6ではプロジェクト全体の進行を管理します。中心となるのは京都に位置する地球研チームで、研究代表者(PL)、事務担当者、研究スタッフが含まれます。

ヨーロッパの関係者との連携には、イギリスのグロスターシャー大学のスタッフが特別にサポートします(グロースターシャー大学とは協定を結んでいます)。

進行管理、報告書の作成(開始時、中間、最終)、予算管理、研修・打ち合わせ・進捗確認・国際的な交流の場づくりなどを行います。

また地球研の他のチームとの調整や連絡もこのチームが担当します。